开场:一个字背后的三千年智慧

"在家靠父母,在外靠朋友"——这句话,你可能从小听到大。

儿时觉得理所当然,长大后或许会质疑:为什么中国人这么喜欢"靠"?这是不是一种依赖性格的体现?

直到人到中年,经历了职场的起伏、创业的艰辛、家庭的重担,你才会突然明白:"靠"不是软弱,而是智慧。

这个看似简单的字,像一根无形的丝线,编织在中国人生活的方方面面。从黄土高原上的窑洞到江南水乡的弄堂,从市井百姓的柴米油盐到庙堂之上的权力博弈,"靠"始终是贯穿中国社会肌理的重要文化密码。

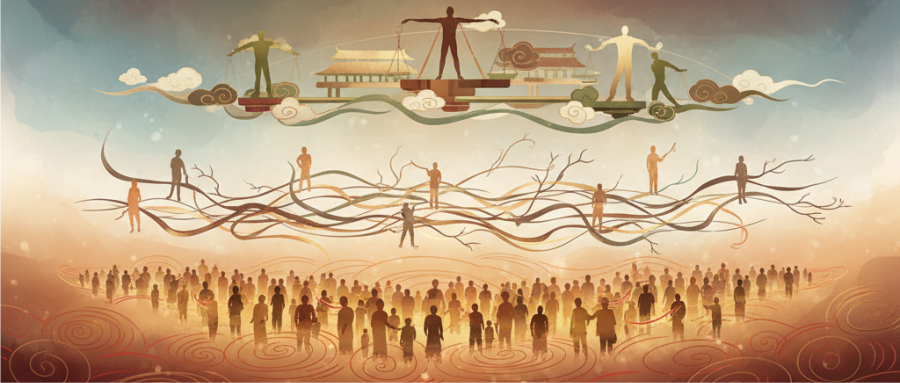

更重要的是,不同阶层的"靠",有着截然不同的含义与逻辑。

底层的"靠",是生存重压下的集体取暖;中层的"靠",是资源分配中的关系博弈;上层的"靠",是权力稳固的平衡艺术。

今天,我们就从这三个阶层的视角,深入剖析"靠"这个字背后的生存哲学与文化基因。

一、底层之"靠":生存重压下的集体取暖

为什么底层百姓最需要"靠"?

对于底层百姓而言,"靠"的本质是对抗生存不确定性的无奈之举。

在漫长的农业社会中,生产力水平低下,个体面对自然的伟力显得渺小而脆弱:

- 一场旱灾可能让一年的收成化为乌有

- 一场瘟疫便能夺走全家的性命

- 一次意外受伤就可能让家庭陷入绝境

此时单靠个人的力量,根本无法抵御这些灭顶之灾。

于是,"靠"成为了底层最朴素的生存策略。

靠父母:家庭作为最初的保障共同体

为什么"在家靠父母"?

- 父母的经验能指导耕作:农业社会中,何时播种、如何施肥、怎样储粮,都是世代积累的经验,父母的指导能避免新手犯致命错误

- 家庭劳动力能分担农活:一家人共同劳作,才能完成繁重的农活,老人带孩子、年轻人下地、妇女纺织,形成分工协作

- 家庭积蓄能应对突发风险:当有人生病、遭遇灾害时,家庭的积蓄是第一道防线

数据支撑:

- 根据《中国传统农村研究》,清代一个普通农民家庭,一年的收成除去口粮和税赋后,积蓄不足20%

- 这意味着任何一次意外支出(如大病、婚丧嫁娶),都可能让家庭陷入困境

案例故事:

老李,45岁,河南农村人。2010年他在建筑工地打工时摔断了腿,医药费花了3万,把家里的积蓄全部掏空。

幸好父母还在,把养老的钱拿出来给他治病,妻子回娘家借了2万,才挺过那个冬天。

他说:"没有父母,那次我真的活不下来。"

靠宗族:在缺乏现代社会保障时的集体庇护

为什么"在外靠朋友",更准确地说是"靠宗族"?

在缺乏现代社会保障体系的年代,宗族是底层百姓最重要的"保险公司":

- 灾年的救济

- 宗族会拿出公田的收成救济族人

- 祠堂存粮可以在灾年分发

-

富裕族人会捐资助贫

-

婚丧嫁娶的互助

- 婚礼需要大量人力物力,宗族会出钱出力

- 丧葬需要按传统仪式办理,宗族会派人帮忙

-

这些费用往往超出单个家庭承受能力

-

与外界冲突时的集体庇护

- 当有族人被欺负时,宗族会集体出面

- 当有族人与外地人发生纠纷时,宗族会提供法律和舆论支持

- 宗族的集体力量能威慑潜在的侵害者

典型案例:黄土高原的宗族聚居

黄土高原上的宗族聚居便是典型例证,一个村子往往由同一个姓氏的家族构成,修建祠堂、制定族规,本质上都是为了强化"靠"的纽带。

当黄河泛滥冲毁农田时,族长会组织族人共同筑堤;当有村民遭遇意外无力生活时,族里会拿出公田的收成给予接济。

这种"靠"不是单向的索取,而是一种"我为人人,人人为我"的生存契约。

它将个体的脆弱融入集体的韧性之中,让底层百姓在贫瘠的土地上得以繁衍生息。

现代底层的"靠":农民工的抱团取暖

即便是进入现代社会,底层的"靠"依然以新的形式存在。

农民工群体在城市里的生存策略:

- 同乡会的作用

- 帮助新来的老乡找工作

- 提供临时住宿

-

在遭遇欠薪时集体维权

-

校友会的功能

- 信息共享(哪里有好工作)

- 资源互换(介绍客户、合作机会)

- 情感支持(在陌生城市找到归属感)

数据支撑:

- 《中国流动人口发展报告2023》显示,73%的农民工在城市找工作依靠"老乡介绍"

- 68%的农民工在遭遇困难时首先求助"同乡"

案例故事:

小王,32岁,安徽人,在深圳做建筑工。2022年他遭遇工地老板欠薪,一个人根本要不回来。

后来他找到同乡会,30多个老乡一起去工地讨薪,最终老板妥协,把所有人的工资都结清了。

他说:"一个人就是一根筷子,容易被折断;一群人就是一把筷子,谁也折不断。"

本质上仍是对生存安全感的追寻。

二、中层之"靠":资源分配中的关系博弈

中层的尴尬处境:比上不足,比下有余

如果说底层的"靠"是为了填饱肚子,那么中层的"靠"则是为了在资源分配的棋局中占据更有利的位置。

中层群体往往拥有一定的知识、技能或财富,但他们既没有底层那样的生存紧迫性,也没有上层掌控资源分配的权力,处于"比上不足,比下有余"的尴尬境地。

中层面临的困境:

- 上升通道狭窄

- 从中层到上层的门槛极高

- 需要的不仅是能力,更是机会

-

而机会往往掌握在上层手中

-

竞争激烈

- 中层是社会竞争最激烈的阶层

- 每个人都在拼命争夺有限的资源

-

稍有不慎就可能滑落回底层

-

资源分配的不透明

- 很多关键资源的分配规则不公开

- 信息不对称严重

- "关系"成为获取资源的重要途径

而在中国传统社会"官本位"的结构下,权力几乎掌控着所有核心资源的分配,从土地、官职到商业机会,都与权力网络紧密相连。

此时,单靠个人的能力与努力,很难突破固化的阶层壁垒,"靠"便成为了中层向上流动的关键钥匙。

古代科举制度:中层"靠"文化的集中体现

古代的科举制度便是中层"靠"文化的集中体现。

寒窗苦读的学子,不仅要靠自己的才学,更要靠座师的提携、同年的互助。

- 座师关系的重要性

- 一旦考中进士,首先要拜谢座师

- 加入相应的"师门"

- 座师能为其提供官场晋升的机会

-

座师的推荐信往往决定了能否获得好职位

-

同年关系的互助

- 同年之间形成紧密的利益共同体

- 在官场上相互扶持

- 一人升官,往往会提携同年

- "同年情谊"成为官场最牢固的关系纽带

历史案例:曾国藩的"湘军集团"

曾国藩能够建立强大的湘军集团,靠的不仅是个人能力,更是复杂的关系网络:

- 靠同乡关系招募湘军将领

- 靠师生关系培养核心团队

- 靠姻亲关系巩固内部联盟

这个集团在晚清政坛呼风唤雨,深刻影响了中国近代历史。

现代职场:中层管理者的"靠"

即便是现代职场,中层管理者的晋升、企业的项目合作,也离不开"靠关系"。

现代职场中层的"靠":

- 靠与领导的信任关系获得提拔

- 能力是基础,但信任是关键

- 领导更愿意提拔自己信任的人

-

这种信任往往来自长期的工作配合和私下交往

-

靠与合作伙伴的私交赢得项目

- 商业合作中,信任比价格更重要

- 有私交的合作伙伴更容易达成合作

-

这种"关系"能降低交易成本、提高合作效率

-

靠行业人脉获取信息和机会

- 很多高端职位不公开招聘,靠内部推荐

- 很多商业机会不对外发布,靠朋友介绍

- 人脉网络是中层最重要的"无形资产"

案例故事:

张总,42岁,某互联网公司中层管理。他从基层做到中层用了8年,但从中层到高层,卡了5年。

后来他意识到,单靠业绩不够,还要"靠"人际关系。于是他开始主动参加行业聚会,与其他公司的高管建立联系,与公司高层增进私交。

2023年,一个机会来了:公司要开拓新业务,需要一个既懂业务又有人脉的负责人。因为他在行业内积累的人脉,最终获得了这个机会,成功晋升为高管。

他说:"能力是入场券,但关系决定你能走多远。"

这种"靠"的本质:资源交换的默契

这种"靠"并非完全是不正当的勾结,更多的是一种资源交换的默契。

因为在信息不对称、规则不透明的环境中,"关系"是:

- 降低交易成本的途径(信任降低了合作风险)

- 获取信息的渠道(内部消息往往更准确)

- 建立信任的基础(有共同背景更容易建立信任)

它反映了中层在权力与市场夹缝中寻求发展的现实困境。

三、上层之"靠":权力稳固的平衡艺术

权力如同流沙:握得越紧,流失得越快

站在社会顶端的上层群体,看似拥有至高无上的权力与财富,却也面临着权力稳固与延续的最大挑战。

权力如同流沙,握得越紧,流失得越快,单靠个人的威望与能力,根本无法长久维持庞大的统治体系。

因此,上层的"靠"是一种更为复杂的平衡艺术:

- 靠利益集团的支持巩固权力

- 靠制度设计延续统治

- 靠文化认同凝聚人心

古代帝王术:上层"靠"文化的极致体现

中国古代的帝王术,便是上层"靠"文化的极致体现。

皇帝的"靠"是一种精妙的平衡术:

- 靠文官集团处理政务

- 庞大的帝国需要专业的行政官僚体系

- 文官掌握着具体的政策执行权

-

但必须防止文官集团结党营私

-

靠武将集团镇守边疆

- 军事力量是维护统治的根本保障

- 武将掌握着实际的军事力量

-

但必须防止武将集团拥兵自重

-

通过制度设计让不同利益集团相互制衡

- 三省六部制:分散相权,让不同部门相互制约

- 分化兵权:将领调动频繁,兵权与将帅分离

-

科举制度:打破世袭,让文官集团内部竞争

-

靠儒家文化的"君权神授"思想为统治赋予合法性

- "天子"身份的神圣性

- "仁政"理念的道德感召

- 让百姓"靠"皇帝的仁政获得安宁,从而认同其统治

历史案例:康熙皇帝的平衡术

康熙皇帝在位61年,之所以能够长期稳固权力,靠的就是精妙的平衡术:

- 靠满汉并用的策略平衡民族矛盾

- 靠重用能臣(如张廷玉、年羹尧)处理政务

- 靠削藩政策(平定三藩之乱)防止地方割据

- 靠文字狱巩固思想控制

- 靠"康乾盛世"的治理成就获得民心

但同时他也要防止:

- 大臣权力过大(年羹尧最终被处死)

- 皇子争权(九子夺嫡的悲剧)

- 地方势力坐大(改土归流政策)

现代企业家:上层"靠"的现代版本

即便是现代的大型企业集团,创始人也需要精妙的"靠"的艺术:

- 靠职业经理人团队管理企业

- 企业规模庞大,创始人无法亲力亲为

- 需要专业的管理团队执行战略

-

但必须防止职业经理人架空创始人

-

靠股东的信任维持控制权

- 上市公司的控制权往往不在创始人手中

- 需要通过业绩和愿景获得股东信任

-

但必须防止股东干预日常经营

-

靠企业文化凝聚员工

- 优秀的企业文化能让员工自发奋斗

- 价值观认同比物质激励更持久

- 但必须防止文化变成空洞的口号

案例故事:马云与阿里巴巴

马云在阿里巴巴的权力架构设计,就是现代版的"靠"的艺术:

- 靠合伙人制度巩固控制权

- 虽然马云持股不多,但通过合伙人制度保持了对公司的控制

- 合伙人有权提名董事会多数成员

-

这种制度设计让马云在退休后依然能影响公司战略

-

靠职业经理人执行战略

- 张勇(逍遥子)作为CEO执行日常运营

- 蔡崇信作为CFO管理财务和资本运作

-

但关键决策仍由合伙人委员会决定

-

靠"阿里味儿"的企业文化凝聚员工

- "让天下没有难做的生意"的使命

- "客户第一、员工第二、股东第三"的价值观

- 这些文化认同让阿里员工愿意为公司奋斗

这种"靠"不再是简单的依附,而是对复杂系统的驾驭能力,它反映了上层在权力巅峰时对风险的深刻洞察与对平衡的精准把握。

四、"靠"的文化韧性与现代转型

"靠"不是软弱,而是智慧

从底层的生存取暖到上层的权力平衡,"靠"贯穿了中国社会的各个阶层,成为一种深入骨髓的文化基因。

它不是中国人缺乏独立性的表现,而是在特定历史与社会条件下形成的生存智慧:

- 当个体无法独自应对生存挑战时

- 当资源分配不公、信息不对称时

- 当权力风险巨大、需要平衡术时

"靠"便成为了连接个体与集体、化解危机的纽带。

现代社会中"靠"的转型

随着现代社会的发展,中国人"靠"的方式也在悄然改变:

从"靠关系"到"靠能力":

- 社会保障体系的完善(医保、养老保险、失业保险)减少了底层对宗族的依赖

- 市场规则的透明化(招投标制度、公开竞聘)减少了中层对关系的依赖

- 法治建设的推进(公司法、证券法)规范了上层的权力行使

从"靠集体"到"靠自己":

- 个人主义意识的觉醒

- 独立人格的培养

- 自我价值的实现

但这种转变并非对"靠"文化的否定,而是"靠"的内涵在新时代的升华。

真正的"靠":建立在平等、信任与共赢基础上的相互支撑

因为真正的"靠",从来不是单方面的依附,而是建立在平等、信任与共赢基础上的相互支撑:

- 平等

- 不是强者对弱者的施舍

- 而是互相尊重的协作

-

每个人都有价值,每个人都能贡献

-

信任

- 不是利益交换的短期博弈

- 而是基于长期关系的情感纽带

-

信任降低交易成本,提高合作效率

-

共赢

- 不是零和游戏的你死我活

- 而是共同成长的互利互惠

- 我帮你,你帮我,大家一起变得更好

它既是中国人对传统的坚守,也是对未来的适应。

在这种坚守与适应中,"靠"的文化将继续书写着中国人的生存故事。

结语:人到中年,我们更懂"靠"的智慧

人到中年,我们经历了足够多的起伏,见证了足够多的无常。

我们开始明白:

- 没有人是一座孤岛

- 靠不是软弱,而是智慧

- 真正的强大,是知道何时该"靠",靠谁,如何"靠"

底层的"靠",教会我们守望相助的温暖;

中层的"靠",教会我们资源整合的能力;

上层的"靠",教会我们平衡博弈的艺术。

在这个快速变化的时代,"靠"的形式在变,但"靠"的智慧永恒。

愿我们都能在"靠"与"被靠"之间,找到属于自己的平衡点,在相互支撑中,走得更远。