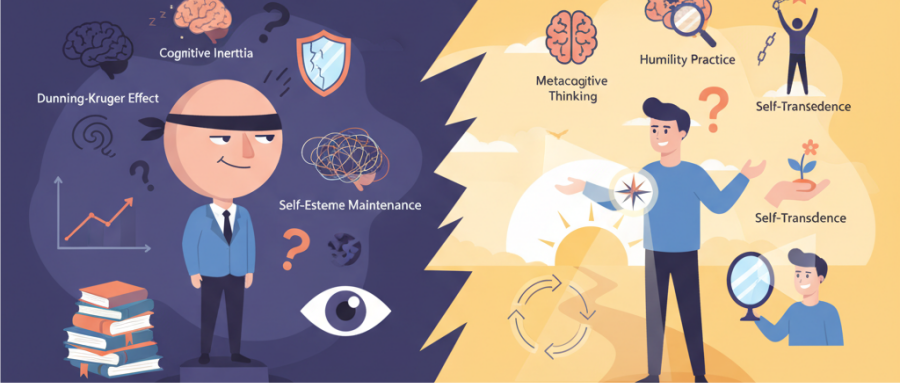

在我们的日常生活与社会实践中,“自以为是”几乎是每个人都难以回避的心智倾向:我们坚信自己的判断与经验,却往往忽略信息的片面性与观点的多元性。本文将从认知科学、社会心理学与哲学视角,深入阐释“自以为是”的心理根源与社会后果,剖析无知者的过度自信与成功者的高处不胜寒两种极端倾向,并基于丰富的实证研究与经典案例,提出系统化策略:包括元认知与归零思想、批判性思维训练、谦逊仪式化实践,帮助普通人在承认自以为是必然性的同时,保持 自知之明、不断反思与改进,并有效应对自身及他人的偏见。

一、“自以为是”的心理学基础

1. 认知惰性:捷径思维与确认偏误

人脑倾向于节约心理能量,依赖启发式(heuristic)捷径快速决策,却容易牺牲准确性。Tversky 与 Kahneman 的研究揭示,个体在信息筛选时会优先接受符合既有信念的信息,同时忽视相反证据,这种确认偏误在社交媒体平台尤为常见,使“回声室效应”不断强化固有偏见。

2. 自尊维护:信念与身份的捆绑

社会认同理论指出,个体的信念不仅构成认知结构,更是自我价值的象征。坚持某种观点有助于维护“面子”,否则会被视为软弱或不忠。Goffman 的“面子管理”理论强调,为避免“丢面子”,人们往往固守外显立场,即便内心存疑也不轻易承认。

3. 邓宁–克鲁格效应:能力缺失者的过度自信

David Dunning 与 Justin Kruger 的研究发现,能力最弱的群体往往最缺乏反思能力,高估自我水平;而顶尖者则更能洞察复杂性,表现出更强的谦逊与谨慎。在在线技能测评中,低分者普遍高估自身成绩,而高分者的自我评估更为精准。

二、极端倾向:无知者与成功者的自以为是

1. 知识缺失者的虚幻自信

当个体在某一领域信息不足且缺乏专业训练时,往往依赖直觉与零散经验发言,却无法意识到自身认知盲区。一位健康类博主断章取义科学文章,自信推荐不当疗法,导致观众出现健康风险,这正是无知者自以为是的典型案例。

2. 成功者的高处不胜寒

高成就往往带来自信,但也可能形成心智盲点。管理学研究指出,企业创始人在高速扩张期,因对自身商业模式过度信任,忽视市场变化,最终陷入经营危机。例如某科技巨头在关键时机没有及时转向云计算和移动服务领域,其决策失误部分源于对过往成功经验的盲目信赖。

三、构建清醒自知:方法与实践

1. 元认知与归零思想:第一性原理的内核

元认知(metacognition)是对自身思维过程的觉察与调控,其核心在于归零思想,也即把问题拆解回“第一性原理”——最基本的真理,再从头搭建新的判断框架。

- 在思维记录中,每次决策不仅要记载思考路径与依据,更需反问:“这些依据是否基于既有假设?有没有必要归零重审?”通过这种“归零式元认知”,可切断习惯性思路锁链,重新审视事物本质。

- 使用认知问卷自测时,要评估在何种情境下未能回到第一性原理:是否在复杂场景中依旧被既有框架所限?将元认知与第一性原理结合,能帮助我们在多变环境中以最清晰逻辑直面挑战,不断优化决策质量。

2. 批判性思维训练:假设检验与反例推演

批判性思维要求个体主动:

- 生成反例:列举与原有结论相反的场景,分析其能否推翻初始假设;

- 多方案比较:对决策设计多套方案,制作优劣矩阵,避免单一选项思维陷阱。

实践案例: 某咨询公司投标前,团队被分为“支持组”“质疑组”“中立组”,分别为项目可行性提出正反两方面论据,最终成功降低项目失败率。

3. 谦逊的仪式化实践:失败反思与成就归因

- 失败日志:不仅记录失误,更拆解每个失误决策节点,形成持续改进闭环;

- 成就变异:在达成目标后,将成功归因于团队合作与外部因素,弱化个人优越感,防止自负膨胀。

四、应对他人自以为是的策略

1. 精准识别:言辞与行为信号

- 绝对化表述(“绝对”“必须”)往往掩饰不确定性;

- 频繁打断或拒绝倾听,反映防御性心态。

敏锐捕捉上述信号,可在交流初期预判对方立场,及时调整对话策略。

2. 引导式对话:Socratic 问答与案例推演

- 使用开放式提问(“你为何这样判断?”“还有哪些可能性?”)

- 通过具体案例检验抽象观点合理性,让对方在回答中自行发现漏洞。

应用示例: 团队讨论中,项目经理并不直接反驳,而是连续提问:“如果市场突然变化,我们该如何应对?”帮助成员自觉意识盲点。

3. 数据驱动与外部评议

- 强调客观数据分析与实地调研结果;

- 在关键决策引入第三方专家或利益相关者评议,弱化单一声音。

五、结论:在自以为是中实现自我超越

“自以为是”既是人类认知的副作用,也是创新与坚守自我价值的动力源泉。正视其普遍性和两种极端倾向,方能以科学与谦逊的方式剖析自身盲点。在元认知与归零思想、批判性思维训练和谦逊仪式化实践的系统化应用下,我们不仅能持续改进个人判断力,更能在团队与社会层面营造包容、理性的对话氛围。如此,既不丧失探索热情,也不断校正偏见,最终成为积极反思与终身学习的自我超越者。