引言:那个曾经无话不谈的老友,为何只剩下了点赞之交?

前几天我过生日,收到了上百条微信祝福,但没有一个电话。翻遍通讯录几千个好友,却找不到一个能在此刻打过去,痛快聊半小时的人。

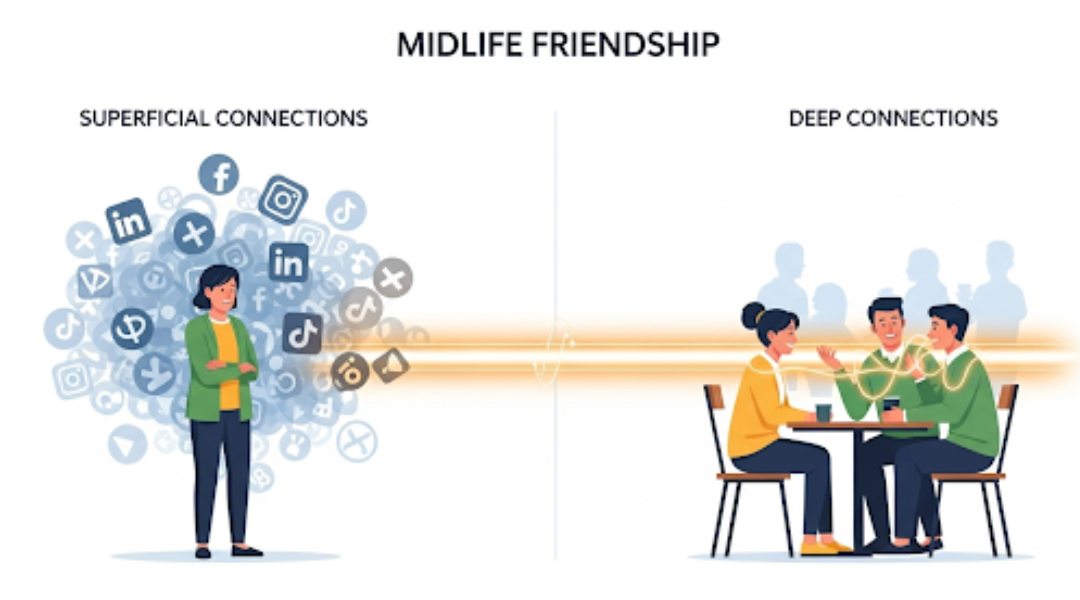

这段独白,是无数中年人心照不宣的隐痛。我们身处一个前所未有的“超连接”时代,社交网络的触角延伸到生活的每一个角落。然而,与此形成鲜明反差的,是高质量友情的急剧流失。社会学家称之为“中年友情断崖”(The Midlife Friendship Cliff)——在30岁之后,我们结交新朋友的能力和维持旧友谊的精力都开始断崖式下跌。

我们忙于扮演好员工、好伴侣、好父母的角色,却在不知不觉中,失去了“好朋友”这个最能为我们提供精神支撑的角色。当我们在职场进退维谷、在家庭中感到孤立无援时,才惊觉身边竟无一人可倾诉。

这个问题,比财务焦虑和健康滑坡更隐蔽,却同样致命。本文将深入剖析“友情断崖”背后的成因,并借鉴古希腊哲学家亚里士多德的深刻智慧,为您提供一套具体、可操作的、旨在“重建”而非“挽回”高质量友谊的系统性方案。

一、 我们为何会“失去”朋友?中年友情的“三大杀手”

要解决问题,必先诊断问题。中年友情的流失,并非偶然,而是三大结构性因素共同作用的结果:

-

“时间贫困”(Time Famine):这是最直接的原因。中年,是人生责任的“峰值期”。工作KPI、家庭琐事、子女教育、父母养老,像一台永动机,无情地吞噬着我们的时间和精力。友情,这种需要“闲暇”来滋养的关系,在优先级排序中,被无情地排在了最后。

-

“角色固化”(Role Entrenchment):我们逐渐被社会角色所定义——“张总”、“李工”、“某某妈妈”。这些角色带来了社会身份,却也像一副副坚硬的铠甲,将我们那个可以卸下防备、坦诚交流的“真我”包裹得严严实实。我们变得越来越难像年轻时那样,与人建立纯粹的、非功利性的连接。

-

“需求错配”(Needs Mismatch):随着人生阅历的增长,我们对友谊的需求也在发生深刻变化。年轻时,我们可能需要的是能一起“嗨”的玩伴;而人到中年,我们更渴望的是能提供深度理解、精神共鸣和无条件支持的“战友”。但我们往往还在用维持“玩伴”关系的方式,去期待获得“战友”级的支持,这种错配导致了普遍的失望。

二、 亚里士多德的“友谊金字塔”:中年社交的“导航图”

面对友情的困境,2400年前的古希腊哲学家亚里士多德,早已为我们提供了一张极其清晰的“导航图”。他将友谊划分为三个层次,这个框架对中年人进行“社交关系盘点”和“高质量友谊重建”具有无与伦比的指导意义。

第一层:功利之友(Friendship of Utility)——“资源层”

- 特征:这种友谊建立在“相互有用”的基础上。例如,工作中的合作伙伴、能提供资源的商业伙伴、能帮你解决孩子上学问题的“家长朋友”。

- 中年现状:这是中年人通讯录里占比最高的友谊类型。我们擅长建立和维持这种关系。

- 核心问题:当“利用价值”消失时,关系便岌岌可危。我们常常误把“功利之友”当成可以倾诉心声的知己,从而导致失望。

- 管理策略:坦然接受,明确边界。承认其“工具性”,保持专业的互惠和尊重,但不要对其投入过高的情感期待。

第二层:快乐之友(Friendship of Pleasure)——“陪伴层”

- 特征:这种友谊建立在共同的兴趣和愉悦的体验之上。例如,一起打球的球友、一起旅行的旅友、一起喝酒聊天的“饭搭子”。

- 中年现状:这是中年时期流失最快的一种友谊。因为“快乐”需要投入大量的时间和精力,而这正是中年人最稀缺的资源。

- 核心问题:一旦共同的兴趣场景消失(例如,不再去那个球场了),关系就容易变淡。

- 管理策略:主动创造,降低成本。与其等待一场“盛大”的聚会,不如创造一些“低成本”的快乐连接。例如,用一个高质量的午餐时间代替耗时耗力的晚宴。

第三层:德行之友(Friendship of Virtue)——“灵魂层”

- 特征:这是最高层次的友谊,建立在对彼此品格(Virtue)、价值观和人生追求的相互欣赏和认同之上。你们在一起,是为了帮助彼此成为“更好的人”。这种友谊极其稀有,坚不可摧。

- 中年现状:我们通讯录里的绝大多数人,终其一生都无法进入这个层次。但我们内心最渴望的,恰恰是拥有哪怕一两位这样的“德行之友”。

- 核心问题:这种友谊无法“功利”地去寻找,它需要长时间的、真诚的自我暴露和相互检验。

- 管理策略:识别潜力,深度投资。这不是去“交新朋友”,而是去审视你现有的“功利之友”和“快乐之友”中,谁有潜力向这个层次转化,然后将你最宝贵的时间和精力,“投资”在这少数几个人身上。

三、 重建高质量友谊的“中年行动指南”

理解了理论,我们如何将其付诸实践?

第一步:绘制你的“友谊同心圆”

- 操作方法:拿出一张白纸,画出三个同心圆,分别标记为“灵魂层”、“陪伴层”、“资源层”。

- 核心任务:花30分钟,诚实地将你通讯录里常联系的人,填入这三个圈层。

- 自我诊断:你会清晰地看到,你的社交精力是如何分配的。你的“灵魂层”是否空空如也?你的时间是否过度耗费在维系脆弱的“资源层”关系上?

第二步:执行“友谊精力预算”

- 操作方法:像做财务预算一样,为你每周的“社交时间”做一个预算。例如,每周5小时。

- 核心任务:强制性地将你的精力进行重新分配。

- 灵魂层(深度投资):至少分配 40% 的时间(2小时)。用于与这一层的挚友进行一次不受打扰的、高质量的深度对话。

- 陪伴层(主动创造):分配 30% 的时间(1.5小时)。用于主动发起一次小型的、以共同兴趣为核心的活动。

- 资源层(高效维护):只分配 30% 的时间(1.5小时)。用于处理必要的“功利性”社交,目标是“高效”,而非“深入”。

第三步:发起你的“德行之友”候选人计划

- 操作方法:从你的“陪伴层”甚至“资源层”中,识别出1-2位你发自内心欣赏其品格、并认为有潜力成为“德行之友”的候选人。

- 核心任务:对他们发起一次“升级邀请”。这不是表白,而是一次有意识的、提升关系深度的尝试。

- 邀请模板:

“老王,最近在工作中遇到一个关于XX的困惑,想听听你这个领域专家的看法,也想和你聊聊最近的生活,这周五中午有空一起吃个便饭吗?我请客。” - 对话核心:在这次交流中,尝试分享一些更深层次的思考、困惑或感悟,而不仅仅是停留在信息交换层面。观察对方是否能给予同样真诚的回应。

- 邀请模板:

结语

中年的友情,不再是青春期的“广种薄收”,而是一场精准的、需要高度智慧的“价值投资”。通讯录的长度,不再是衡量我们社交资产的标准;相反,拥有哪怕一位能在凌晨三点放心致电的“德行之友”,才是我们人生下半场最宝贵的财富。

放弃对“朋友遍天下”的幻想吧。运用亚里士多德的智慧,盘点你的社交资产,优化你的精力预算,并勇敢地向你真正欣赏的人,发出那份提升关系维度的“深度对话”邀请。当你开始用经营“灵魂伴侣”的心态去经营友情时,你将彻底走出“友情断崖”,收获一个无比坚实、足以抵御人生任何风暴的精神后盾。